Тяжелые острые нарушения мозгового кровообращения, помимо выраженного неврологического дефицита, часто влекут за собой когнитивное снижение. Его степень зависит от зоны поражения и компенсаторных возможностей организма, а также множества сопутствующих факторов (возраст, пол, наличие депрессии и прочее). В этой статье мы поговорим подробнее об этих нарушениях, научимся их диагностировать и по возможности проводить коррекцию.

Чаще всего на фоне тяжелого острого нарушения мозгового кровообращения возникает так называемое сосудистое когнитивное расстройство (СКР). Это понятие объединяет как сосудистую деменцию, так и менее тяжелые нарушения когнитивных функций сосудистой этиологии. В основе СКР при остром нарушении мозгового кровообращения лежит крупноочаговое поражение головного мозга. При этом когнитивные нарушения могут быть от легкого снижения памяти до выраженной деменции, при которой поражаются многие высшие корковые функции, включая мышление, ориентацию, память, восприятие, речь, способность принимать самостоятельные решения и прочее.

Как правило, после инсульта развивается стабильное (не прогрессирующее) СКР. Оно проявляется в том числе речевыми и психическими нарушениями, в частности депрессией либо нарушениями поведения (дезориентацией, возбуждением, агрессией). Часто возникают и нарушения памяти.

Уход за человеком с неврологическим дефицитом

В уходе за людьми с неврологическим дефицитом много особенностей

Важно помнить о том, что все диагностические критерии СКР основываются на сочетании двух факторов: когнитивного снижения и признаков перенесенного ОНМК. Эта связь прослеживается в случае:

- если когнитивные изменения появились в течение трех месяцев после инсульта,

- определяются заметные ухудшения состояния на фоне рецидивирующих гемодинамических нарушений.

Для первичного выявления когнитивных нарушений у пациента после тяжелого ОНМК, при условии сохраненного сознания и речи, врач может применить тест на запоминание 5 слов, а также попросить пациента выполнить несложные вычисления, например, отнимать от 100 последовательно по 7.

При выявлении явных трудностей в выполнении этих заданий, имеет смысл провести дифференциальную диагностику СКР и болезни Альцгеймера (это имеет значение для последующей коррекции).

При осмотре пациента после ОНМК не следует забывать и о том, что если пациент не проявляет инициативы к общению с врачом, не отвечает на вопросы, это не обязательно может говорить о снижении когнитивных функций, иногда причиной этому может быть депрессия, снижение слуха либо непонимание языка, на котором говорит врач.

Клинический случай

При поступлении в паллиативный стационар пациентка М., 92 лет, после перенесенного ОНМК, на протяжении нескольких дней лежала с закрытыми глазами, не выполняла инструкции лечащего врача, почти не реагировала на осмотр. На четвертый день при осмотре врача на просьбу показать язык (простой способ проверить понимание речи, способность к выполнению инструкций) пациентка открыла глаза и внятно ответила «Да не хочу я». После чего опять закрыла глаза и более на вопросы не отвечала. Врач заподозрил депрессию у пациентки и пригласил для консультации психотерапевта.

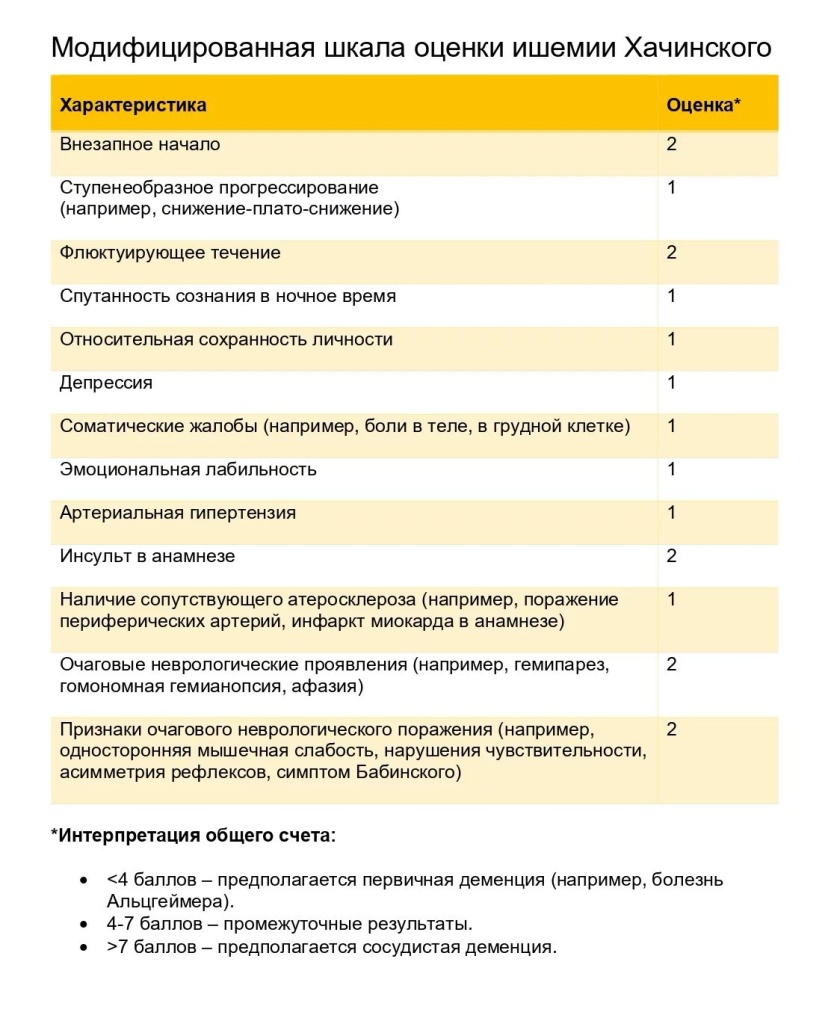

В качестве теста для дифференциальной диагностики СКР и болезни Альцгеймера используют легкую в применении шкалу ишемии Хачинского. Чтобы ответить на некоторые вопросы этой шкалы целесообразно по возможности привлечь родственников либо близкое окружение пациента, людей, которые общались с ним на протяжении довольно длительного времени.

Благодаря шкале Хачинского, врач может сделать вывод о происхождении когнитивного снижения у пациента и скорректировать терапию сообразно сделанным выводам.

Прогрессирование когнитивной дисфункции при сосудистой деменции (СКР) напрямую зависит от лечения сосудистого заболевания (ОНМК), которое стало его причиной. Оно подразумевает профилактику повторных инсультов, коррекцию уровня АД и глюкозы крови.

Неврологический дефицит у паллиативных пациентов: симптомы, особенности, пути решения

Как облегчить состояние пациентов с парезами, нейропатической болью, эпи-синдромом, атаксией, «мозговой» рвотой

Не стоит забывать и о нейрореабилитации после перенесенного инсульта, что тоже благотворно влияет на улучшение когнитивных функций. В данном случае на первый план выходит восстановление активного участия больного даже с достаточно выраженным неврологическим дефицитом в повседневной жизни — своей и членов семьи.

Пациенты должны быть обеспечены подходящими приспособлениями для облегчения жизни в быту, обязательно нужно проводить обучающую работу с родственниками. Пациент должен чувствовать себя нужным, необходимым членом семьи, родственникам нужно стараться не допускать возникновения у пациента ощущения, что он «обуза», что «без него всем станет легче». Отрицательные эмоции способствуют возникновению и усугублению депрессии, что в свою очередь значительно усугубляет когнитивный дефицит.

Если выполнять все рекомендации последовательно и без пропусков на протяжении длительного времени, у пациентов наблюдается стабилизация и даже некоторое улучшение когнитивной функции.

В случае, если по шкале ишемии Хачинского у пациента диагностируется первичная деменция (например, болезнь Альцгеймера), следует выяснить, принимал ли пациент до сосудистой катастрофы препараты мемантин и/или ингибиторы ацетилхолинэстеразы, пригласить психотерапевта с целью возможного наращивания дозировок препаратов.

Известно, что препаратов с научно доказанной эффективностью для лечения когнитивной дисфункции, вызванной перенесенным ОНМК, пока нет. Однако по некоторым данным при выраженном когнитивном снижении назначение мемантина в течение 6 месяцев значительно улучшает когнитивную функцию при одновременном лечении сосудистого заболевания, коррекции артериальной гипертензии, глюкозы крови, а также при определенном изменении образа жизни пациента (увеличение физической активности, соблюдение диеты, отказ от курения в случае если общее состояние пациента допускает данные изменения).

В случае, если врач подозревает у пациента после перенесенного ОНМК признаки депрессии, а также возбуждения либо агрессии, необходимо также проконсультировать пациента у психотерапевта с целью коррекции терапии. Следует помнить о том, что некоторые нейролептики имеют своим побочным эффектом риск возникновения инсульта или инфаркта особенно у пациентов, уже перенесших мозговую катастрофу.

Некоторые специалисты психотерапевты проводят с пациентом занятия по немедикаментозной коррекции поведенческих синдромов, что уменьшает либо отменяет необходимость использования психотропных средств.

«Паллиатив — это последняя линия обороны»

Зачем заниматься физкультурой в хосписе и почему движение — это всегда про жизнь

Клинический случай

Пациент Ш., 64 лет, поступил в стационар после перенесенного ОНМК в правой средней мозговой артерии. При поступлении состояние тяжелое, стабильное. В неврологическом статусе левосторонний гемипарез до плегии, спастичность мышц левой руки с формированием контрактуры.

Пациент когнитивно снижен, инструкции выполняет избирательно по показу (а не по словесной просьбе), фон настроения снижен, пациент часто бывает недоволен при осмотре, отворачивается от персонала к стене. Также присутствуют речевые нарушения (элементы сенсо-моторной афазии).

При поступлении врачом неврологом была скорректирована терапия (сообразно рекомендациям из специализированного стационара). После беседы с супругой выяснилось, что до мозговой катастрофы признаков когнитивного снижения не было, пациент работал, справлялся со своими обязанностями в полной мере, эпизодов снижения настроения, возбуждения, агрессии также никогда ранее не наблюдалось.

Для консультации был приглашен психотерапевт, с пациентом стала проводиться поведенческая психотерапия. Также ежедневно проводились занятия лечебной физкультурой, пациента стали на длительное время присаживать сначала в кровати, затем пересаживать на кресло.

В процессе терапии выяснилось, что пациент любит играть в шахматы, персонал стационара и другие пациенты стали составлять ему компанию в игре. Сначала он часто проигрывал, злился и расстраивался из-за этого, но в дальнейшем играл все лучше, что добавляло много положительных эмоций. Также его часто навещала супруга, дети, брат со своей семьей. Через несколько месяцев, когда родственники подготовили дома все для комфортного пребывания пациента (функциональная кровать, поручни для мытья и пр.), пациент с устойчивой положительной динамикой был выписан под наблюдение выездной паллиативной службы и невролога по месту жительства.

Таким образом, важно понимать, что терапия последствий перенесенной мозговой катастрофы — это зачастую длительный процесс, требующий терпения как со стороны пациента, так и членов его семьи. Подход к терапии всегда многофункционален, включает не только медикаментозную коррекцию, но и поведенческую психотерапию, занятия ЛФК и физиолечение, а также большую вовлеченность персонала и семьи в ежедневную жизнь пациента, помощь в принятии им изменений в жизни.

Эти мероприятия, выполняемые в комплексе, зачастую дают хороший положительный результат в стабилизации и улучшении когнитивного дефицита пациента.

Перепечатка материала в сети интернет возможна только при наличии активной гиперссылки на оригинал материала на сайте pro-palliativ.ru

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.